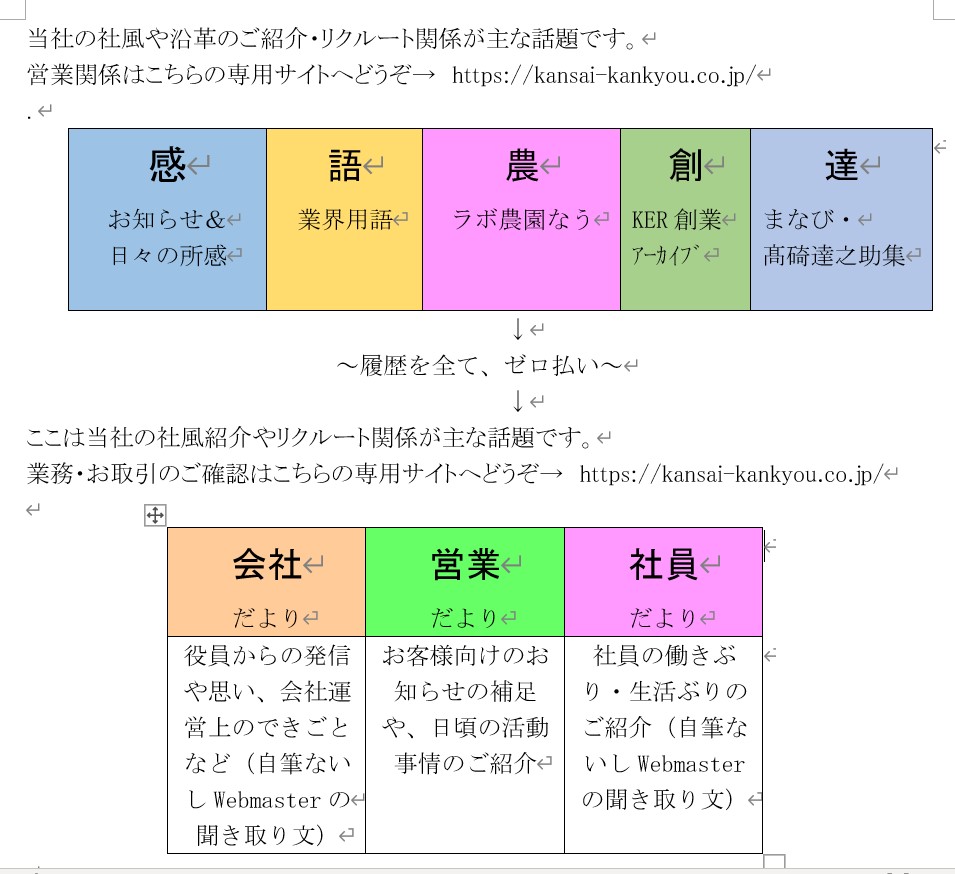

会社

だより

役員からの発信や思い、会社運営上のできごとなど

(自筆ないしWebmasterの聞き取り文)

営業

だより

お客様向けのお知らせの補足や、

日頃の活動事情のご紹介

社員

だより

社員の働きぶり・生活ぶりのご紹介

(自筆ないしWebmasterの聞き取り文)

会社だより

役員からの発信や思い、会社運営上のできごとなど(自筆ないしWebmasterの聞き取り文)

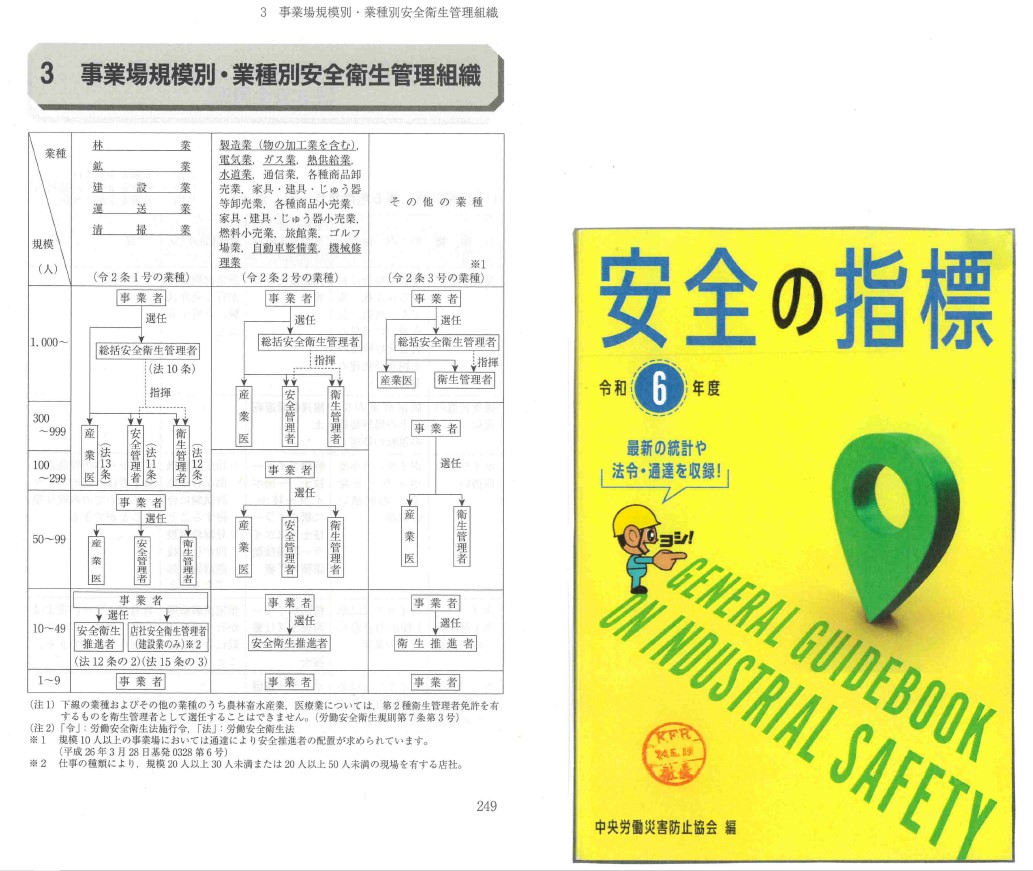

「会社」 2024/09/30 安全運転管理者の講習

Webmaster

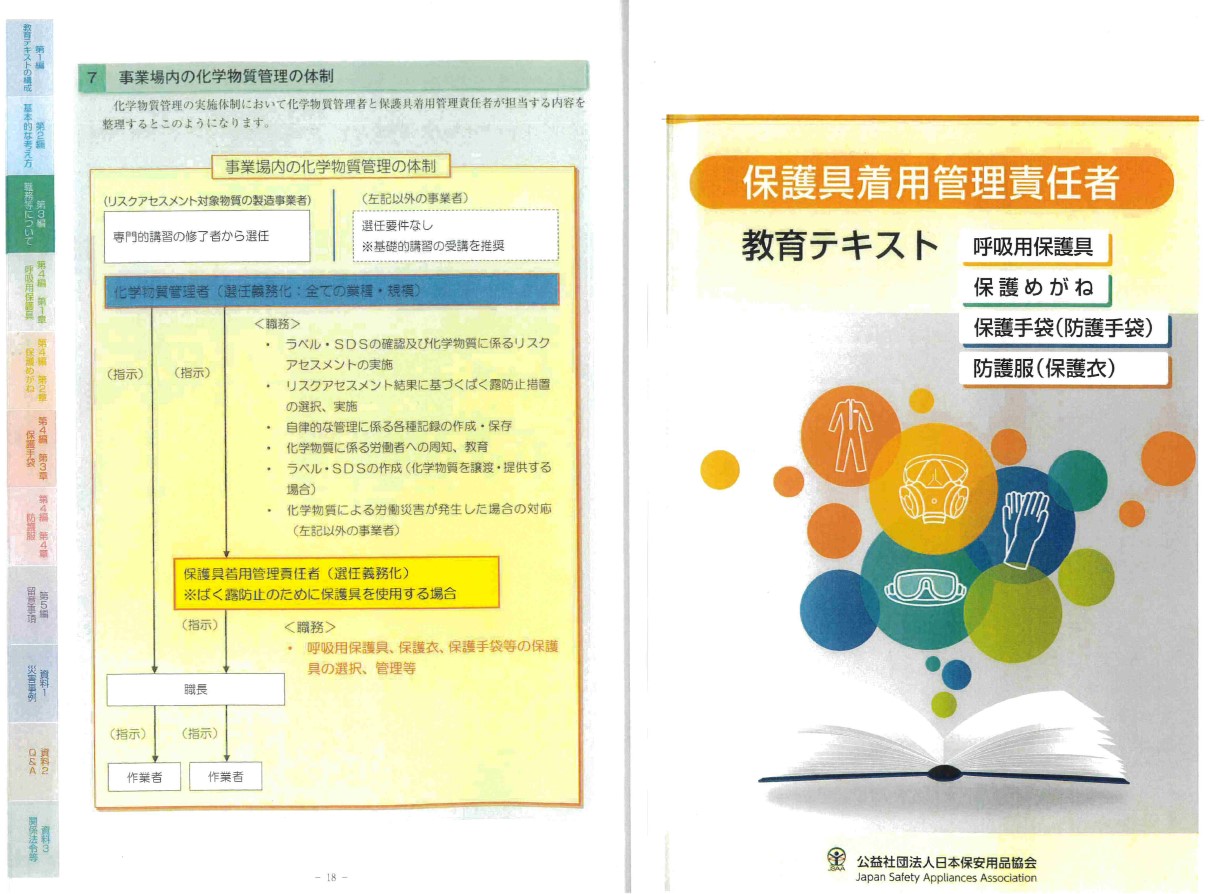

「会社」 2024/07/11 当社の化学物質管理者と保護具着用管理責任者

Webmaster

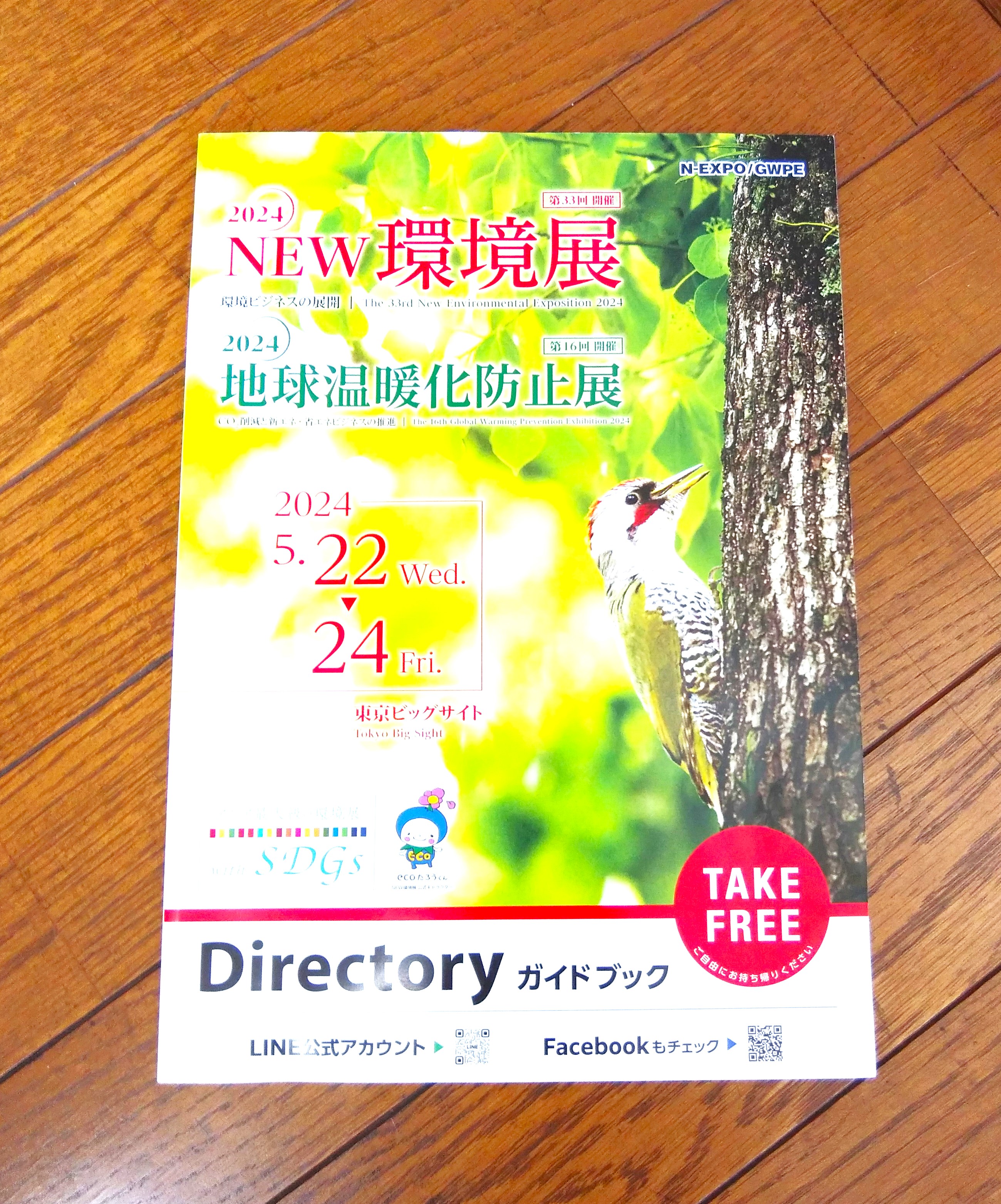

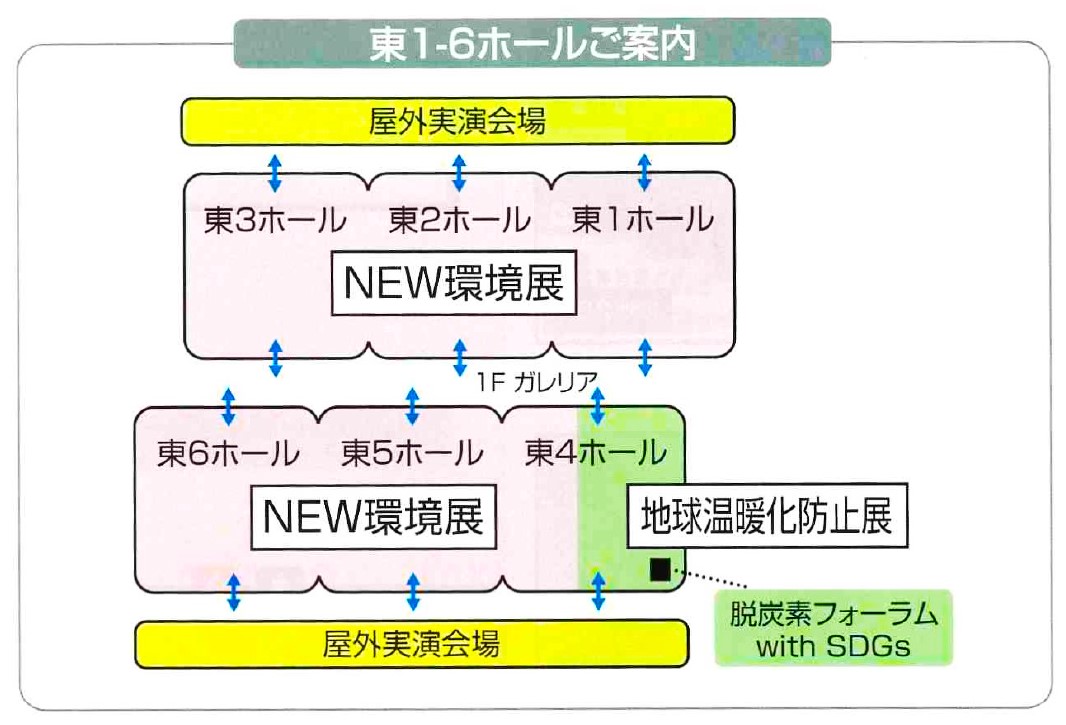

「会社」 2024/06/05 社長が『2024 NEW 環境展』を視察

Webmaster

「会社」 2024/04/05 朝のラジオ体操の立ち上げ

Webmaster

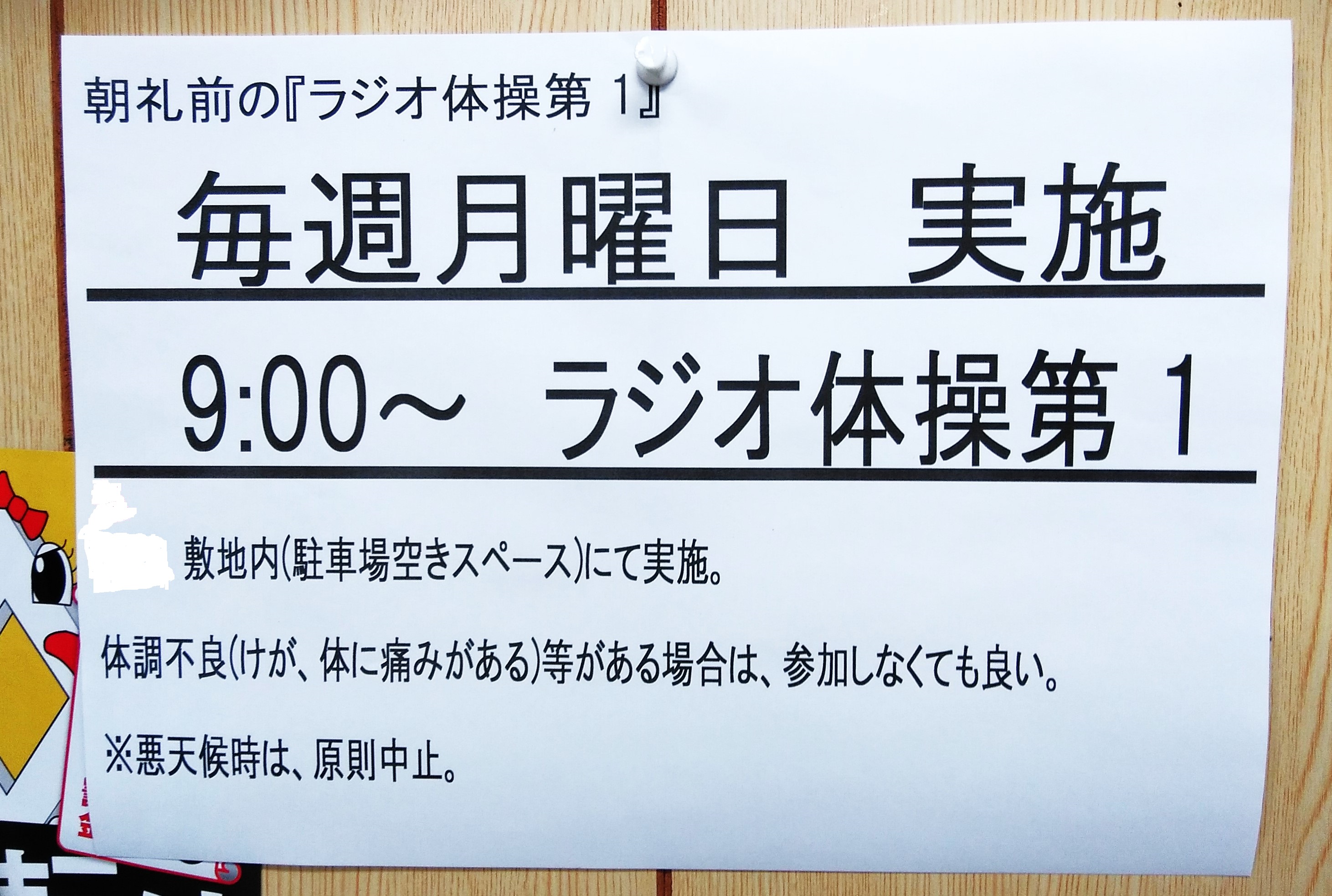

社員の世代交代を背景に、今年は社長肝いりのプロジェクトが順々に発表されています。その第1弾として、1月15日から朝のラジオ体操が始まりました。(4月1日現在で通算11回実施)

導入にあたり、事前に趣旨説明がなされました。社員にとっては心身ともにスムーズに仕事を始めるためのウォームアップ、そして社長にとってはその日の社員1人1人のコンディションを把握することです。

実施頻度・時間帯については、様子を見ながら段階的に立ち上げています。場所は会社敷地内の屋外(中学校に隣接した賑わいのある一角)で、社長みずからタブレットとスピーカーを持ち出してYouTubeの音源を活用。対象者は、手が空いて参加可能な出勤者全員です。

導入にあたり、事前に趣旨説明がなされました。社員にとっては心身ともにスムーズに仕事を始めるためのウォームアップ、そして社長にとってはその日の社員1人1人のコンディションを把握することです。

実施頻度・時間帯については、様子を見ながら段階的に立ち上げています。場所は会社敷地内の屋外(中学校に隣接した賑わいのある一角)で、社長みずからタブレットとスピーカーを持ち出してYouTubeの音源を活用。対象者は、手が空いて参加可能な出勤者全員です。